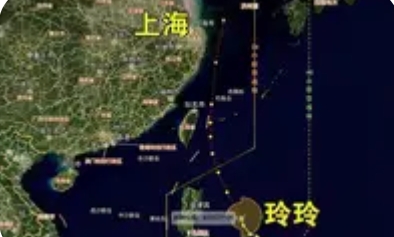

2025年8月21日,西北太平洋上空再次见证自然之力的酝酿——今年第12号台风“玲玲”(热带风暴级,英文名:LINGLING)在日本鹿儿岛西偏北方向约125公里处生成。这场看似“迷你”的热带气旋,却以独特的路径选择与气象特征,为盛夏的台风季画上了一个耐人寻味的句点。

“玲玲”的生成颇具戏剧性。在副热带高压的裹挟下,原本散落的台风胚胎在日本九州岛西南海域突然对流增强,中国气象局与日本气象厅同步将其升格为热带风暴。8时许,其中心风力达8级(18米/秒),气压1000百帕,七级风圈半径最大延伸至280公里。这种“复编式生成”现象,印证了西北太平洋夏季台风活动的复杂性与不确定性。

路径预测显示,“玲玲”将以每小时5-10公里的速度向东偏南方向蠕动,强度维持热带风暴级。这种近乎“原地踏步”的移动方式,与其说是台风本身的特性,不如说是副热带高压与西风槽博弈的结果。中央气象台台风专家指出,当前环流形势下,“玲玲”更像是被困在“气旋牢笼”中的舞者,其轨迹对日本九州岛构成直接威胁,预计将于21日下午至夜间在鹿儿岛沿海登陆,带来10-12级阵风与200毫米以上的特大暴雨。

这场台风的“迷你”属性颇具研究价值。相较于动辄超强台风级的“巨无霸”,“玲玲”的核心云团直径不足300公里,但螺旋雨带却延伸出800公里,这种“小核心-长雨带”的结构,恰是盛夏副高边缘台风的典型特征。卫星云图显示,其眼区模糊但对流旺盛,宛如悬浮在海面上的白色漩涡,这种“外扩内弱”的形态,预示着其强度难以突破热带风暴上限。

“玲玲”的生成时间点颇值得玩味。8月下旬,西北太平洋通常已进入台风活跃期末段,但今年受拉尼娜现象影响,热带季风槽异常活跃,导致台风生成个数较常年同期偏多。更值得关注的是,此次台风路径几乎贴着日本海岸线移动,这种“擦边球”式轨迹,既避免了与大陆的直接碰撞,也暴露出当前数值预报模式在近海台风路径预测中的局限性。

站在气象学的维度回望,“玲玲”更像是一个迟到的夏日注脚。当它的螺旋雨带掠过鹿儿岛时,上海正经历着37℃的高温炙烤,这种“冰火两重天”的对比,恰恰是东亚夏季风系统复杂性的缩影。而“玲玲”的生成,也为气象学家提供了研究副热带高压断裂期台风发展的珍贵样本——那些在盛夏尾声挣扎的热带气旋,或许正以独特的方式,诉说着大气环流的永恒变奏。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。